突然ですが、皆さんは「JICA海外協力隊」って聞いたことありますか?

別の記事でもよく触れているように、僕たちは2人とも元JICA海外協力隊員です!

私たちの経歴や価値観を語る上で、JICA海外協力隊の存在は避けて通ることができません。しかし、読者の方の中には「そもそもJICA海外協力隊って何?」っていう人も少なくないと思います。

ということで、本記事では「JICA海外協力隊」の概要や活動内容、応募条件、メリット・デメリット、そして参加までの流れについて詳しく解説していきます!

海外での生活や国際協力に興味がある人はもちろん、今まで1ミリもJICA海外協力隊の存在を知らなかった人も、ぜひ最後まで読んでいってください!

「JICA海外協力隊」とは?

国際協力に興味がある人なら、「JICA海外協力隊」という言葉、一度は耳にしたことがあるかもしれません。

実は、YouTubeやテレビでCMをやっていたり、電車の吊り革広告に載っていたり、案外身の回りに潜んでいます。

↑こんな感じで。

ちなみに、この広告は2022年度に掲載されていた物ですが、時期によって定期的にリニューアルされていきます。

「世界もあなたも、可能性に満ちている。」

いやぁ、素敵なキャッチフレーズですね。

JICA海外協力隊について簡単に説明すると、以下の通り。

JICA海外協力隊は、日本政府が推進する国際協力の一環として、途上国に技術や知識を提供するボランティア制度である。JICA(国際協力機構)が運営し、発展途上国の人々の生活向上や地域の発展を目的とする。隊員は、現地の人々と協力しながら、自らの専門知識やスキルを活かして活動している。

そう、ボランティア制度なんですね。

「ボランティア制度」とは言っても、実際は完全な無償活動ではなく、生活費や手当は支給されます!お金事情については、結構気になる人も多いと思うので、後ほど触れます!

また、一言で「JICA海外協力隊」と言っても、隊員一人ひとりの活動内容は大きく異なり、その種類は多岐にわたります。

それは、人によって職種や活動分野が異なるから。

上記の説明にもあったように、隊員は自らの専門知識やスキルを活かして活動することができるのです。

- 教育(教師、特別支援教育など)

- 保健・医療(看護師、助産師、理学療法士など)

- 農業(農業技術指導、畜産など)

- 産業・経済(中小企業振興、観光開発など)

- IT・技術(プログラミング指導、インフラ整備など)

このように、様々な分野において隊員を募集しているので、誰でも「これなら挑戦できそう!」という分野が見つかると思います。

ちなみに、中には「新卒で何の社会経験もない」「専門知識やスキルなんてない」「もう若くない」とか言って、気付かぬうちに「ないない星人」からの洗脳を受けちゃってる人もいるかと思います。

でも、大丈夫です。

心配しすぎです。

興味とやる気があれば、なんとかなります。

ということで、次は実際に「JICA海外協力隊に何となく興味は出てきたけど、実際に挑戦したいと思ったら、何から始めればいいの?」という疑問に答えていきます!

応募条件と求められるスキル

JICA海外協力隊に参加するためには、以下のような条件があります。

- 日本国籍を持っていること

- 年齢が20~69歳であること

- 健康であること

- 活動分野に関する一定の経験やスキルを持っていること

さて、どうでしょう?

この記事を読んでくれている人のほとんどは、正直①〜③はクリアしているのではないでしょうか?

日本国籍を持っていること

まず、このブログは日本語で書かれていますから、おそらく読者の方々は日本人だと思います。

その時点で、この条件はクリア。

…もし、あなたが日本人以外の方でしたら、すみません。

そして、ありがとうございます。

年齢が20〜69歳であること

次に、年齢に関しては、かなり広く募集していますね。

特に上限が69歳ということは、定年退職後に挑戦することも可能ということです。

実際、僕の周りの協力隊員の中には、60歳以上の方々もいらっしゃいました。

つまり、年齢は挑戦できない理由にはならないということですね…!

いつだって、今日が一番若い日です🦁!

健康であること

JICA海外協力隊になった場合、日本とは生活環境が大きく異なる地で2年間も生きていかなければならないわけですから、心身の健康状態は非常に重要。

このあたりに関しては、JICAもかなり慎重に対応してくれている印象があります。

実際、JICAの隊員に対する健康面のサポートは、めちゃくちゃ手厚いです。

まぁ採用、教育、派遣、支援…と、一人の隊員を機能させるのに莫大な費用がかかっているはずなので、心身の状態を健やかに保って職務を全うしてもらおうとするのも当然だとは思います。

そのため、選考の時点で持病等がある場合には、少し注意が必要です。

これに関しては完全に個別ケースになってくるので、何にせよ、まずは健康診断を受けてみましょう。

特に異常がなければ大丈夫なはずです。

ちなみに、僕はもともと「痩せすぎ」と「LDLコレステロール値が高い」という属性をもっていて、健康診断を行うと大体これでひっかかります(経過観察or再検査推奨)。

それでも、日常生活に影響はないとのことで、特に問題にはなりませんでした。

活動分野に関する一定の経験やスキルを持っていること

そして、一番気になるのは、やはり「④活動分野に関する一定の経験やスキルを持っていること」だと思います。

しかし、これも別にめちゃくちゃ厳しい審査基準があるというわけではないです。

職種や分野によりますが、求められるのは「実務経験3年以上」など、日本で少しその分野の仕事をしていた経験があるっていう程度でクリアできます。

中には、本当に何の経験も資格も必要ない職種もあります。

実際、新卒で隊員になった人や大学を休学して隊員になった人もいました。

また、求められるスキルの中には「語学力」も含まれています。

語学力は派遣国によって異なりますが、英語をはじめとして、フランス語やスペイン語が求められることもあります。

ただし、語学に関しては、派遣前の研修で語学学習の機会も提供されるので、これも何とかなります。

最低限、英語検定3級もしくはTOEIC330点くらいの英語力があればOKです。

JICA海外協力隊のメリットとデメリット

上記の通り、JICA海外協力隊はボランティア制度なので、応募動機として「途上国の人々のため…」と考える方が多いのではないでしょうか。

それ自体は、すごく立派で素敵なことだと思います。

しかし、やはり人助けをするためには自分自身も満たされている必要がありますよね。

そのため「JICA海外協力隊になることで、自分自身にどういったメリットがあるのか」といったことも、しっかり事前に意識しておきましょう。

JICA海外協力隊のメリット

いかがでしょう?

これを読んで、ワクワクする気持ちが高ぶってきたそこのあなた、隊員に向いています。笑

一つ一つ、具体例を出しながらガッツリ語りたいところですが、それは他の記事に譲ることにします。

では、反対にデメリットにはどのようなものがあるのか?

JICA海外協力隊のデメリット

こんな感じ。

派遣される国や地域にもよりますが、途上国に派遣されるわけですから、日本と比べると基本的に生活環境は悪いです。

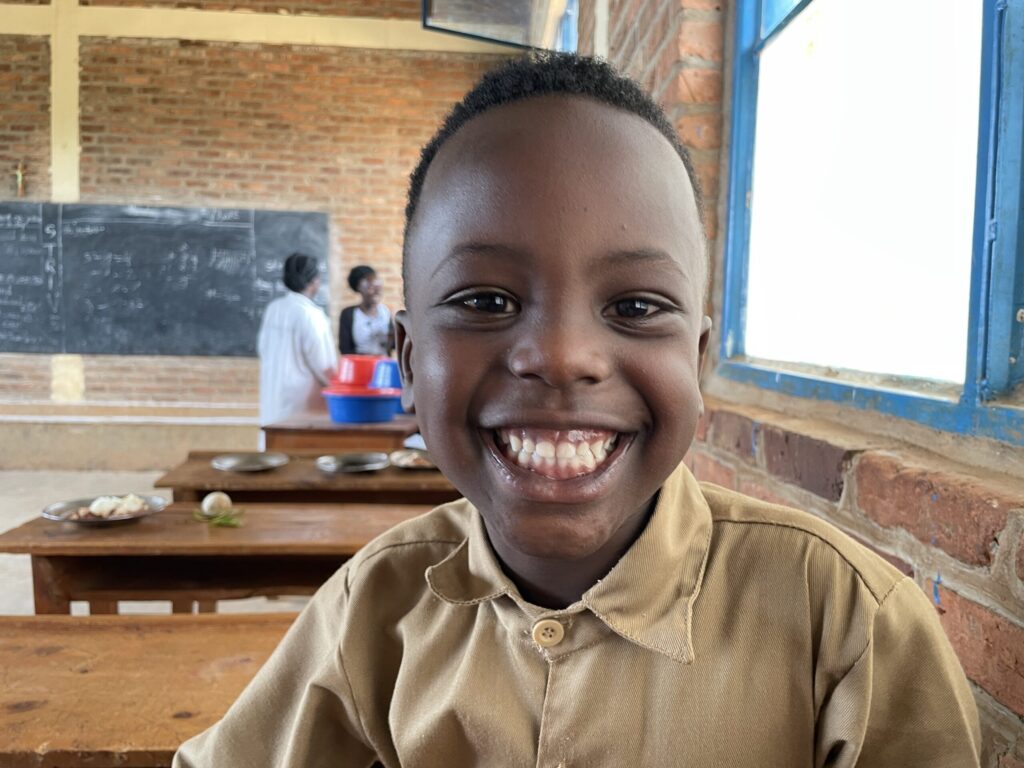

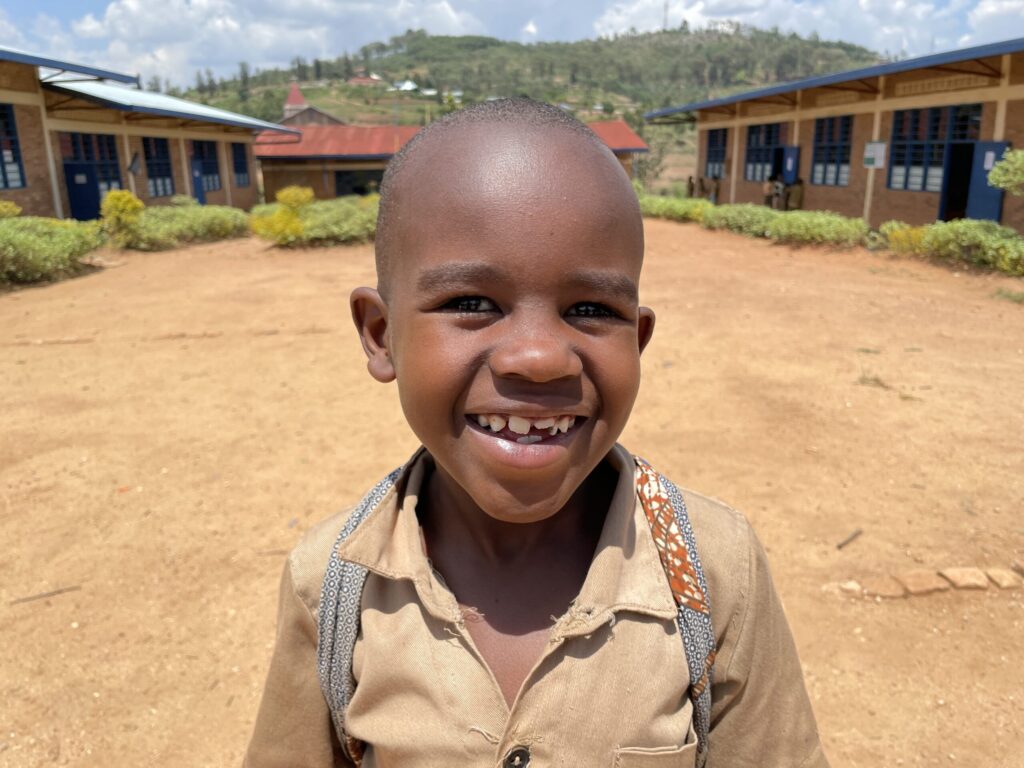

僕の場合も、派遣されていた国はアフリカの小国だったので、日本とは全然違う生活をしていました。

住んでいた家の周りは赤土とバナナの木ばかり、断水と停電はよく起こる、一歩家の外に出ればジロジロ見られる…こんなことは当たり前でした。

ただ、この状況を「辛い」と感じるか、それとも「楽しい」と感じるか、その気の持ちようによってデメリットはメリットになる可能性もあるかなと思います。

参加までの流れ

JICA海外協力隊に参加するには、ざっくり以下のようなステップがあります。

- 説明会に参加

- JICAが開催する説明会に参加し、具体的な情報を得る。

- オンラインまたは対面で開催されることが多い。

- 応募書類を提出

- 募集は年2回(春・秋)行われる。

- 志望動機や経歴、希望する職種などを記入し、必要書類を揃える。

- 選考試験

- 書類審査:応募者の経歴やスキルをチェック

- 面接試験:JICAの担当者とオンラインまたは対面で面接

- 健康診断:派遣国の環境に適応できるか確認

- 合格発表と派遣前準備

- 合格者には通知が送られ、派遣前の手続きを開始。

- 予防接種や必要なビザの取得準備。

- 派遣前訓練(約2か月間)

- 語学研修(英語、フランス語など)

- 異文化適応研修、危機管理研修

- 活動内容に応じた技術研修

- 派遣・活動開始(2年間)

- 実際に派遣国へ出発し、活動を開始。

- 現地でのオリエンテーションを受け、配属先での業務に取り組む。

派遣期間は原則2年間となっていますが、利用する制度によって変わることもあります。

例えば、教員の方であれば「現職教員特別参加制度」という制度を利用することができる可能性があります。

簡単に説明すると、この制度では日本での「教員」という籍を確保したままJICA海外協力隊になることができ、協力隊としての活動期間が終わった後は、自動的に日本での教員に戻ることができます。

つまり、協力隊経験後の進路に悩むことなく、帰る場所がある状態で長期間海外に行くことができるのです。

しかも、海外渡航中も日本での給与(ボーナス含む)は支給されるという超絶優遇神制度…

この制度を利用した場合、派遣前訓練を含めてトータルで2年間となるため、実際に海外で過ごす期間は約1年8ヶ月になります。

ただし、この制度を利用できるかどうかは自治体や所属先の学校の意向に左右されるため、確認が必要です。

かかる費用について

JICA海外協力隊に参加するための費用負担は基本的にありません。

派遣に必要な費用(航空券、予防接種、ビザ申請費用、住居費など)はJICAが負担します。

支給される手当・補助

- 生活費(現地手当):派遣国の物価に応じた月額手当(生活費として十分な金額)

- 住居費:現地で住む家の家賃(基本的にJICAが手配、もしくは家賃補助)

- 渡航費・ビザ費用:JICAが負担

- 派遣前研修費用:研修中の宿泊・食事もJICAが負担

- 帰国後の手当:一定の期間、再就職支援のための手当が支給される

- その他費用:移転金、支度金、国内手当、任務完了金など

給与との違い

JICA海外協力隊員の手当は、日本国内の給与のような「労働の対価」ではなく、あくまで「現地で生活するための必要費用」として支給されます。

そのため、日本国内の一般的な給与と比べると少なめですが、現地での生活には十分な額が確保されています。

この現地生活費は、現地で作った銀行口座にUSドルで振り込まれることとなります。

具体的な支給額は国によって異なりますが、僕が派遣されていた当時のルワンダでは3ヶ月に1回、約1,500ドルが支給されていました(現在はインフレに合わせてもう少し上がっていると思います)。

これを現地の通貨に両替して日常生活で使うわけですが、要は1ヶ月500ドルで生活していたということです。

1ヶ月500ドルって…少なッ!

と思うかもしれませんが、僕はそれで余裕…どころか、実際は使い切れずに半分近く貯金していました。

僕の場合は特に、大きな都市ではなく村に住んでいたから、生活費は安いし、エンタメ施設なんかないし、とにかくお金を使う機会がなかったもんで。。

まぁ「JICA海外協力隊のお金事情」に関しては、結構語りたいことがあります。

ただ一つだけ言いたいのは、ぶっちゃけ新卒の人、お金がない人、お金を貯めたいと思っている人こそJICA海外協力隊やるべきじゃないかなと感じています。

あくまで個人的な見解ですが、僕がそう思う理由は別の記事にて…

まとめ

「JICA海外協力隊」は、国際協力に興味がある人にとって、間違いなく貴重な経験ができる制度です。

現地の人々と協力しながら社会貢献し、自身のスキルアップやキャリア形成にもつながります。

また、国としての取組なのでバックアップも幅広く、かなり手厚い補助を受けられます。

「海外で働いてみたい」「国際協力に関わりたい」という方は、ぜひJICA海外協力隊への応募を検討してみてはいかがでしょうか?

JICAの公式サイトには、募集要項や体験談が掲載されていますので、まずは気になる情報をチェックしてみてください!

コメント