はじめまして、ふじたくです。

僕のプロフィールを読みに来ていただき、ありがとうございます。

本記事では、簡単に僕の自己紹介をしていきます。

ちょっと長いかもしれませんが、ぜひ最後まで読んでいってください(^^)

「ふじたく」の基本スペック

まずは、僕がどんな人物なのか、ざっくりと基本スペックを開示します。

…はい。

こんな感じです。

どういう印象ですかね?

まぁ今でこそ、心から趣味と言えるようなものができ、それなりに面白い職歴も培われてきましたが、僕は30歳くらいまで本当にどこにでもいる凡人でした。

もうね、何の特徴もない、無味無臭の、ほんと「ド」が付くレベルの凡人…ド凡人でした。

「ふじたくと消しゴムのかす、どっちに興味ある?」と問われたら、おそらく10人中6人は「消しゴムのかす」と答えるくらい、他人に興味をもたれることのないドボン人でした。

(※そんな切なすぎる問答は、実際には行ったことがないので御安心ください)

とにかく、他人に誇れるような輝かしい実績も、自己嫌悪するほどの大きな失敗もなく、何とな〜く周りに流されるように、無難に生きてきた感じです。

しかし、最初は微妙だった小説が読み進めていくうちに少しずつ面白くなるように、僕の人生もいくつかのターニングポイントを経て、徐々に面白くなり始めました。

ここからは、そんなターニングポイントについて、もう少し深堀りしていきたいと思います。

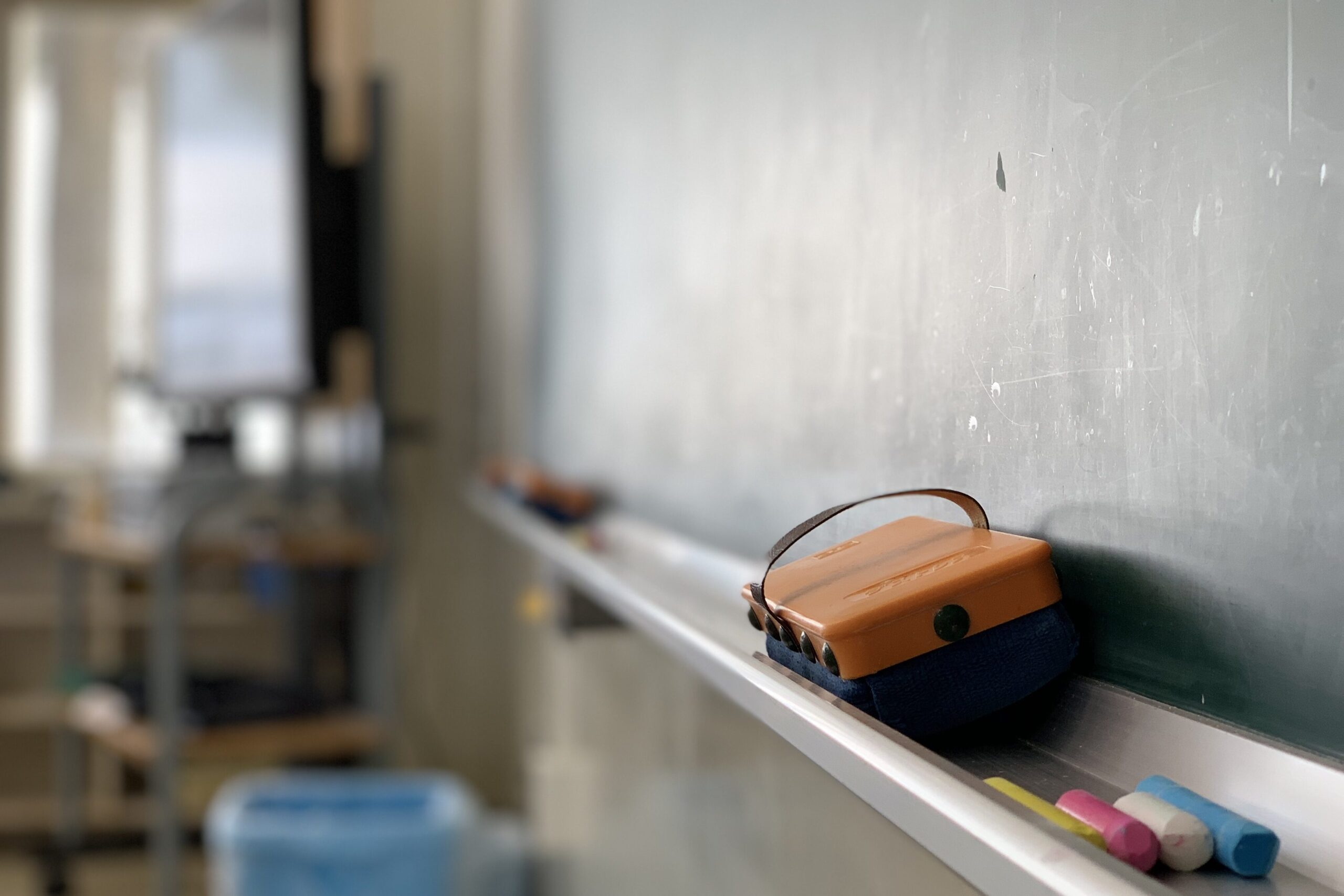

中学校教諭時代

僕は、新卒で「中学校教諭」として働き始めました。

つまり、少し前まで「学生」だった奴が、大した社会経験もないまま突然「先生」と呼ばれるようになったわけです(ちょっと棘のある言い方ですが、その理由は後述)。

この時代は、僕も例に漏れず

え、残業したら賃金が発生する制度なんて、日本にあるんスか?

というくらい、当然のように朝から晩まで職場に入り浸り、「時間外労働」という概念を知らぬまま働いていました。

平日はもちろん、土日祝日も部活動があるので、ほぼ毎日出勤(←勤務じゃない)。

それでも、教員生活は楽しかったし、正直そこまで過酷だとは感じていませんでした。

そんな感じで、なんやかんや10年以上この生活が続きました。

JICA海外協力隊時代

在職中、僕は自己啓発等休業制度を用い、日本の教諭としての籍を確保したまま、「JICA海外協力隊」としてアフリカのルワンダ共和国に派遣されました。

この制度では、2年間仕事を休み(その間は無給)、現場を離れて海外ボランティア事業に従事することができます。

ちなみに、このように帰国後の居場所が確保されている状態で活動できるというのは、JICA海外協力隊の中でも非常に高待遇です(帰国後の進路が未確定なまま活動している人も少なくない)。

ルワンダに派遣されてからは、田舎の公立小学校への配属となり、主に現場の先生の授業支援をしていました。

…というのは建前で、実際は 2年間ほぼ小学生と遊んでいただけ です。

当初JICAから提示された要請内容は、簡単に説明すると「理科の授業における実験の導入」でした。

しかし、実際現場に入ってみると、理科の実験室がない、実験道具がないのは当たり前。

それどころか授業自体をやっていない…みたいなことも日常茶飯事。

これはもう「それどころじゃねぇ案件」でした。

しかも、僕の配属先は田舎の公立小学校。

児童に英語は通じず、現地語である「キニアルワンダ語」で会話するしかありません。

↑さらっと「会話する」と書きましたが、ルワンダのローカル言語なんて、ぶっちゃけそんな分かりません(最低限は勉強したので一応コミュニケーションはとれる)。

そんなカオスな状況だったので、実験道具を考案・作成したり、授業支援に入ったりも時々しましたが、最終的には児童と遊びながら個別に計算や英語(たまに日本語)を教えるのがメインになっていました…

この時代の経験について、詳しくは協力隊時代に執筆していたnoteにまとめています。

興味がある人は、ぜひそちらを読み散らかしてみてください(多分、それなりに面白いです)。

無職時代

で、自己啓発等休業を取得し、わざわざ教諭という立場をキープしたままルワンダで2年間を過ごした後に、僕は教諭を退職しました。

ルワンダから帰国したのが2023年の8月。

同年9月からは日本の学校へ現場復帰。

そして、2024年3月末をもって退職。

つまり、帰国後に働いていたのは7ヶ月間のみです。

実は帰国前から退職の決心はついていて、退職の意思は事前に管理職へ伝えていました。

僕がルワンダにいる間、日本にある僕の所属校では管理職(校長)が変わっていたので、2023年度当初に挨拶がてら次のようなメールを送りました。

はじめまして、ふじたくです。

ルワンダから、こんにちは。

ところで、帰ったら退職します。

…はい。

話したこともない、それどころか顔を見たことすらない校長に、一発目の挨拶メールからこんな文書を送りつけてしまいました。

このメールを受け取った当時の校長は、おそらく思ったでしょう。

「何だコイツ」

と。

しかし、返ってきたメールの文面には「何だコイツ」感が一切なく、ありがたいことに僕の意思を尊重してくれる旨の内容が書かれていました。

激烈失礼ムーブをかましてしまったのに、本当にありがたい限りです。

ということで、お陰様で円満退職(?)することができ、僕は約13年間所属した教育業界から身を引くこととなりました。

退職後は、現在まで特定の職に就くことなく、自由に旅をしながら生活しています。

肩書は「旅人」…というか、シンプルに「無職」です。

「ふじたく」のソフトウェア

さて、ここまで僕の基本スペックと職歴について、淡々と事実を紹介してきました。

ここからは、僕の内面…つまり、ソフトウェアに触れていきたいと思います。

ただ、これがまた、語り始めると一つ一つが一本の記事になっちゃうくらい、長いです。

なので、ここでは僕の「芯」となる部分だけを紹介します。

それでは、僕の「芯」となる部分とは何か。

お品書きは以下の通りです。

- 井の中の蛙、大海を知りたくなる

- 意識不明の30年間

- 別の味のラーメンが食べたい

- 君は、ずっと今のままでいいの?

井の中の蛙、大海を知りたくなる

僕は、物心ついた頃から、ずっと地元で生きてきました。

子どもの頃遊んでいた場所も、学生として勉学に励んだ場所も、社会人になって働き出した場所も、すべて地元。

地元は良いですよね。

住み慣れた場所、安心できる人間関係、安定した仕事、この先ずっと変わらない環境…

実はそれ、僕にとってはコンプレックスでした。

もちろん、地元が嫌いになったわけではないし、上記のような良さも本当に心から素敵だなと思います。

地元で生活していれば、方言や食生活などの文化の違いで戸惑うこともないし、家族や友達にも会いたい時にすぐ会えます。

中学校教諭という職業柄から考えても、地元に精通しているということは、地域性や卒業後の進路情報も把握しやすく、何なら「先生が子どもの頃は…」と、生徒に語ることができるメリットもあります。

ただ、いつからかは分かりませんが、僕はうっすらと感じるようになっていました。

僕は地元の外の世界を知らない。

いわゆる「井の中の蛙」なのでは…?

と。

そんな違和感を覚えつつも、僕は持ち前の行動力のなさで、これまでずっと「今のままでいいや」と自分に言い聞かせ、その違和感を気にしないように過ごしてきました。

しかし、あることがきっかけで、人生に「変化」を求めるようになり、地元を離れて外の世界へ…つまり「JICA海外協力隊への挑戦」という一大決心をすることになったのです。

(このあることについては後述)

意識不明の30年間

上記のように、僕は違和感を覚えつつも、それを無視しながら地元を離れずにいました。

地元で中学校教諭として働くこと10年以上…

そんな中、よく友人や同僚、教え子に聞かれたのが

先生は、なんで「先生」になったの?

という質問です。

高い志をもって努力の末に教師になり、毎日子どもたちのために尽力している。

そんな人格者である先生が、世の中にはたくさんいます。

僕がこれまで関わってきた先生たちも、みんな本当に尊敬できる方々でした。

しかし、僕が先生になった経緯は、実はちょっと違います。

あぁ〜憧れの 学校の先生に なりたいな! ならなくちゃ! 絶対なって、やるうぅ〜!!

みたいな、マサラタウンにさよならバイバイしたサトシくんのような、熱い思いがあったわけではないのです。

感覚的には「気付いたら先生になっていた」というのが一番近い気がします。

僕は、これまでの進路選択においても、コレという決め手があってその進路に決めたわけではありませんでした。

大学は、当時「自分の偏差値でも行けそうだ」と思ったから受験しただけ。

大学に入ってからも、そこがたまたま「教育学部」で、周りの友達はほぼ皆「教員採用試験を受ける」と言うから、僕も一緒に受けただけ。

試験の結果、幸いなことに採用してもらえるということになったので、そのまま先生になっただけ。

もちろん、そこに至るまでに努力はしました。

先生になってからも、できる限り自己研鑽はしてきたつもりです。

それでも、「こうなりたい」という意識が先にあったから行動したのではなく、行動することになってから「こうあるべき」という意識が芽生えたような感じです。

大学受験や就職に限った話ではなく、僕の人生はこんなことばかりです。

自分の本当にやりたいことも分からず、ただ流れに身を任せていたら、いつの間にかそうなっていた。

この状態を、僕は「意識不明」と呼んでいます。

僕は正直、30歳頃まで意識不明でした。

別の味のラーメンが食べたい

「そんな無責任な状態で10年間も先生やってたのかよ!」

と言われそうですが、もちろん適当に仕事していたわけではありません。

「先生」という仕事自体は、やりがいや感動できる場面も多々あって好きだし、生徒との毎日の何気ないお喋りも楽しいです。

実際、自分に向いている仕事だと、心から感じていました。

しかし、その感覚が本当に正しいかは分かりません。

だって、他の仕事に就いたことがなかったんですから。

突然ですが、ここで僕が『聖典』と崇め奉る本の紹介をはさみます。

それは、『夢をかなえるゾウ』という小説。

内容を紹介するのもおこがましいくらい有名なベストセラー小説なので、日本国民の8割は読んだことがあると思います。

ご存知かとは思いますが、この小説の中で、うだつの上がらないサラリーマンの主人公とゾウの神様「ガネーシャ」が、以下のようなやりとりをします。

「ラーメンは何味が一番好きや?」

「僕はとんこつ味です」

「お、ワシと一緒やな。で、質問やけど、なんで自分はとんこつ味が一番好きて分かるんやろな?」

「それは、他の味と比べたらとんこつがおいしかったからです」

「せやろ。つまり『ラーメンの他の味を食べた』から分かんねん。最初とんこつ食べて『そうでもないな』思ても、その後しょうゆ味食べたら、『やっぱとんこつやな』って思う場合もあるっちゅうことやねん。つまりは『経験』や。全部経験しとるから、選べんねん 。自分にどれが向いてるか分かんねん。でも、自分ら、一番大事な『仕事』に関しては、全然経験してへんやないか。生まれてから死ぬまで、ずっと同じ味のラーメンしか食べてへんやん。」

「夢をかなえるゾウ」より

僕は、基本的にガネーシャの教えに2億%賛同しています。

なので、ガネーシャの言葉は、もはや僕の言葉と思ってもらっても差し支えありません(?)。

で、突然『夢をかなえるゾウ』の紹介をはさんでまで何を言いたいのかというと、こういうことです。

僕の場合、「意識不明」でたまたま口にしたものが味噌ラーメン(先生という仕事)だったというだけで、別の味のラーメン(別の仕事)を食べてみれば、案外しっくり来るのかもしれない。

最初に味噌ラーメンを選んだことに、後悔はありません。

味噌ラーメン、好きです。

でも、せっかくだったら別の味のラーメンも食べてみたい。

そのためには、自分から意識して別のラーメン屋さんに行ってみる必要がありました。

だから、今は味噌ラーメンを食べることをしばらく控え、別の味のラーメンを食べてみることに決めたのです。

僕は、別の味のラーメンを食べるために、ある日「意識不明」の状態から目覚めたのです。

ここでいう「別の味のラーメン」こそ、とりあえずやってみようと決めた「JICA海外協力隊」であり、それを経て決断した「退職する」という選択であり、今後始めるかもしれない「未知の仕事」です。

もちろん、退職した後の「旅」や、その情報を共有する「ブログ」も、僕にとっては今まで食べてこなかった「新しい味のラーメン」と言えます。

君は、ずっと今のままでいいの?

「なぜJICA海外協力隊になろうと思ったのか?」

このお題は、他の隊員の方々に話を聞いても、それぞれの人生経験や価値観に基づいた能動的な意識が感じられて、本当に面白いお題の一つです。

僕の場合は「なぜJICA海外協力隊になろうと思ったのか?」と「なぜ意識不明の状態から目覚めたのか?」の答えはほぼ一致しています。

人生最大の遠出

僕は30歳の時に、縁あってアフリカの「ガーナ」という国を訪れる機会に恵まれました。

僕はそれまで、そんなに積極的に海外旅行に行くタイプの人間ではありませんでしたが、「アフリカに行く機会なんてそうそうないだろう。これは人生最初で最後、人生最大の遠出だ!」と考え、思い切って行くことを決意しました。

ガーナ旅行中は、見たこともない植物や味の想像すらできない食べ物などに触れ、たくさんの刺激を受けました。また、現地で活躍されている協力隊の方々と食事に行く機会もあり、たくさんの面白い話を聞くことができました。

そして、僕はそこで一人の「シニア海外協力隊」の方に出会いました。

確か、彼はもともと中学校の理科教師で、定年退職をした後で協力隊となり、現地の子どもたちに理科を教えるためにガーナに来たのだと言っていました。奇しくも僕と同じ中学校教師(ちなみに僕も専門は理科)。

その時はたくさんの価値ある話を聞かせていただいたのですが、それ以降は一度もお会いしていません。連絡先も知りません。それどころか、ぶっちゃけ名前も忘れました。

でも、この会話は覚えています。

彼「あ、君も中学理科の先生なんだ!」

僕「そうなんですよ。」

彼「なかなか大変な仕事だよね〜!分かるよ、俺も長年勤めてきたから!」

僕「そうなんですね。」

彼「でもアフリカで先生やるのも大変だよ〜!」

僕「そうなんですか。」

彼「うん、でも楽しいよ。本当、ガーナに来て良かったと思ってる。」

彼「ところでさ」

彼「君は、ずっと今のままで良いの?」

僕「…え?」

もうね、衝撃でした。

人生で初めて「チーズ蒸しパン」を食べた時くらいの衝撃を受けました。

チーズ蒸しパンって、なんであんなに美味しいんですかね。

高校生の時は、昼休みになった瞬間、ダッシュで購買まで買いに行ってました。ココア味的なやつもありましたが、やっぱりノーマルの黄色いやつが好きです。

さて、この問い(チーズ蒸しパンがなんであんなに美味しいのか、じゃない方)に対し、焦り散らかして言葉につまらせた僕は、

「まぁ…良くはないッスね。」

という、なんとも歯切れの悪い答えを絞り出しました。

その後の会話はあまりよく覚えていませんが、彼はそんな慌てふためく僕の様子を見て、何も言わずに笑っていたような気がします。

こうして、僕は帰国した次の年、なんやかんや考えて、JICA海外協力隊の春募集に応募しました。そして、幸いなことに合格することができ、晴れて協力隊としてルワンダに派遣されることとなりました。

まとめ

さて、気が付けば随分長くなってしまいましたが、本記事でだいぶ僕のことを知ってもらうことができたのではないかと思います。

人生は、何がキッカケでどう転ぶか分かりません。

僕自身、20代の頃は、まさか自分が地元を離れてアフリカで生活するなんて、微塵も考えていませんでした。

もっと言うと、30代も折り返しを過ぎてから「退職する」とか「世界を旅する」とか言い出すなんて、夢にも思っていませんでした。

「意識不明」だった「井の中の蛙」は、ようやく井戸から這い出し、外の世界に出て「別の味のラーメン」を食べる始めることができたわけです(どういうストーリー?)。

もともと「ド凡人」だったはずなのに。

でも、こういう心境や環境の変化があるからこそ、人生はおもしろい。

紆余曲折を経て、今は心からそう感じています。

そして、そんな僕が経験してきた「変化」が、いつかどこかで誰かの役に立つことがあれば嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント